2020年から小学校でプログラミング教育が必修化されました。そして、2021年には中学校で、2022年には高等学校でもプログラミング教育が必修化されました。その背景には【プログラミング的思考】が今後子どもたちがどんな職業につくとしても求められるものだということがあります。

では、その【プログラミング的思考】とはいったいなんでしょう。できるだけ簡単に説明しますね。

文部科学省による【プログラミング的思考】とは?

令和2年2月に文部科学省がだしている小学校プログラミング教育の手引(第三版)によると、

有識者会議「議論の取りまとめ」において「プログラミング的思考」は、「自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組合せが必要であり、一つ一つの動きに対応した記号を、どのように組み合わせたらいいのか、記号の組合せをどのように改善していけば、より意図した活動に近づくのか、といったことを論理的に考えていく力」と説明されています。

小学校プログラミング教育の手引(第三版)【「プログラミング的思考」とは】

と書かれています。少し難しいですね。上の文章を書きかえてみます。

- 実現したい自分の意図する一連の活動がある

- 実現させるためにどのような動きの組合せが必要かを考える

- 一つ一つの動きにわけ、その動きをどのように組み合わせたらいいのかを考え、実行する

- 1を実現するために改善をしながら2-3をくりかえす

といったところでしょうか。「カレーづくり」におきかえて考えてみましょう。

カレーづくりをプログラミング的思考におきかえると

- おいしいビーフカレーをつくりたい

- カレーの中にいれる具材の種類や量、大きさなどを考えたり、レトルトでつくるのかスパイスを組み合わせてつくるのかなどを考えたりする

- 2で準備したものをどういう順序でどう調理するのかを考え、実際につくる

- 次のカレーづくりのために完成したものを食べてみて味を確認したり、調理の手順やかかった時間をふりかえったりする。

といったところでしょうか。おおまかにポイントを3つにしぼります。

完成のイメージを具体的にもつ

1つめのポイントは完成のイメージを具体的にもつことです。

「気がついたらカレーができていた」そんな経験をおもちの人はかなりめずらしいのではないでしょうか。「カレー」と一口にいっても、ポークカレーなのか、ビーフカレーなのか、はたまたキーマカレー、グリーンカレー、バターチキンカレーなど、いろんな種類がありますね。それらのうち、どんなカレーをつくるのか完成イメージをはっきりもちます。

いきあたりばったりではなく、完成のイメージをもつこと。これが【プログラミング的思考】の出発点です。

全体を小さなまとまりにわける

完成のイメージをもてたら、それを実現するためにできるだけ小さなまとまりにわけていきます。例えば、

カレー>具材>じゃがいも>皮をむく・むかない>切る大きさ

というイメージです。実際のプログラミングでは、何かをつくり始める前に、これらのことを細かく決めます。【プログラミング的思考】の中でも大切なことです。

試行錯誤(しこうさくご)する

一度でおもいどおりのものができることはめずらしいことです。最初の完成イメージとの差から、イメージしていたようなおいしいビーフカレーになるのかを何度も試行錯誤し、改善していきます。

くりかえし改善していくことで、少しずつ完成のイメージに近づけていきます。うまくいかないことが続けば、とてもしんどいところですが、その分最初に描いた完成イメージにたどりつけたときには大きな喜びを得られます。

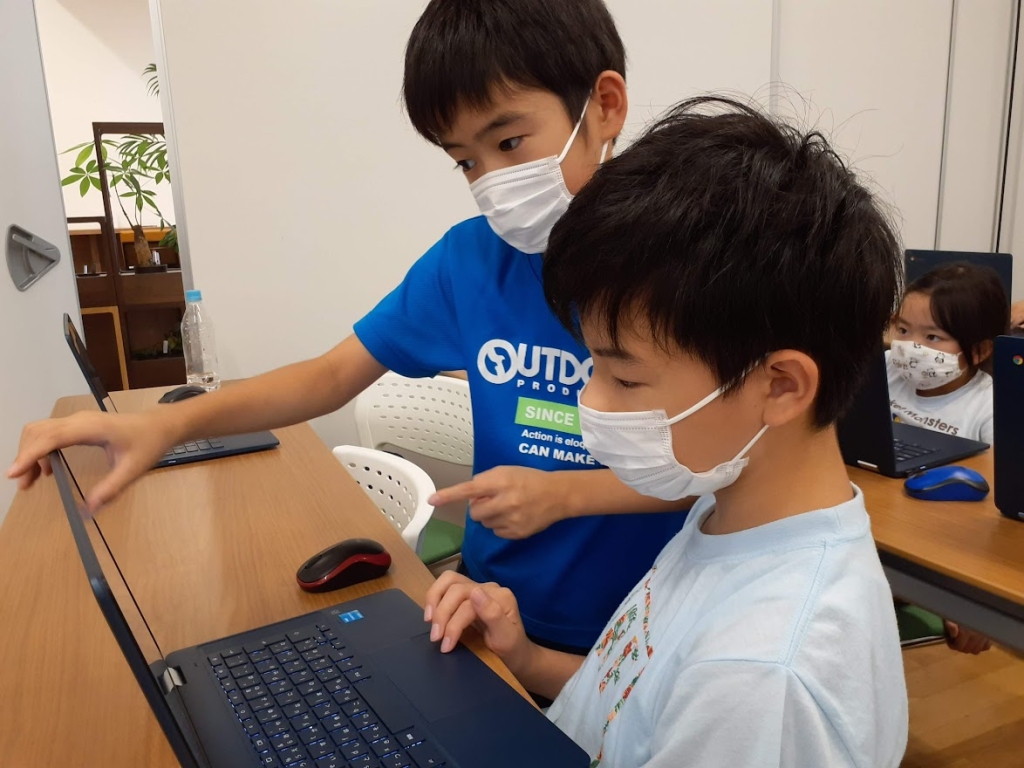

TTTではプログラミング的思考を大切にレッスンをおこなっています

TTTこどもパソコンプログラミング教室では、ゲームやアニメーションづくりを通して、プログラミングスキルだけではなく、【プログラミング的思考】を育むことを大切にしています。

無料体験のお申し込みは随時おこなっています。

少しでも興味をお持ちのかたはお気軽にお申し込み・お問い合わせください。